巨头定调:中国股市迎来 “质变型” 增长窗口;

10 月下旬,高盛研究部股票策略团队在最新报告中抛出重磅观点:历经多轮震荡调整后,中国股市正告别短期波动周期,迈入更具持续性的上行增长期,预计至 2027 年底主要股指将实现约 30% 的涨幅。这一判断并非孤立乐观 —— 同期摩根大通、瑞银等外资机构同步跟进看多,748 家外资机构年内已开展 5888 次 A 股调研,QFII 持续加仓新能源、高端医疗等领域龙头,共同印证中国资产吸引力的回升。

值得注意的是,高盛特别强调市场心态的转变:“应从‘逢高减仓’的短期博弈转向‘逢低买入’的长期布局”。这一论断背后,是其对政策、盈利、估值、资金四大核心支柱的深度研判,标志着国际资本对中国股市的认知从 “政策刺激驱动” 转向 “内生增长支撑” 的质变。

增长底气:四大核心逻辑筑牢上行基础;

1. 政策工具箱持续发力,精准托底市场信心

当前政策端已形成 “短期稳增长 + 中期促改革” 的双重支撑。财政政策方面,新型政策性金融工具加速落地,四季度专项债限额提前下达,有效缓解基建投资降速压力;货币政策保持适度宽松,年内降准降息预期明确,结构性工具定向支持科技创新与消费信贷,为市场注入流动性活水。

更关键的是政策的 “精准度”:供给侧 “反内卷” 治理整治低价倾销等无序竞争,直接改善企业盈利环境;消费端 “两新” 政策向养老、文旅等服务消费扩围,配合居民收入提升改革,从根本上培育内需引擎。这种 “既稳总量又优结构” 的政策组合,避免了短期刺激依赖,为股市提供持续预期支撑。

2. 企业盈利迎 “加速度”,增长质量显著提升

高盛将企业盈利增速上调至 12% 的趋势水平,核心源于三大动能的共振:

- 技术革新驱动:AI 资本支出的盈利提振效果逐步显现,航空航天、计算机设备等高技术产业投资增速超 20%,成为制造业投资的核心拉动力;

- 政策红利释放:“反内卷” 治理推动行业集中度提升,工业企业利润呈现改善趋势,民企龙头盈利修复尤为明显;

- 全球竞争力强化:2025 年前三季度出口额同比增长 6.1%,贸易顺差创历史同期新高,非美地区出口占比持续提升,彰显产业链韧性。

3. 估值仍处历史洼地,重估空间清晰可见

从估值维度看,中国股市仍具备显著安全边际。尽管 MSCI 中国指数较 2022 年底反弹 80%,但市盈率仍处于周期中期水平,且相对于全球市场长期存在估值折让。随着美联储货币政策放松周期临近,美元流动性边际宽松将进一步打开估值修复空间。

细分领域机会更为突出:摩根大通指出,医疗保健服务、文教娱乐等行业龙头估值仍低于 2010 年以来中位数,“反内卷” 政策下的消费升级板块、AI 驱动的科技板块,均存在双重估值修复机遇。

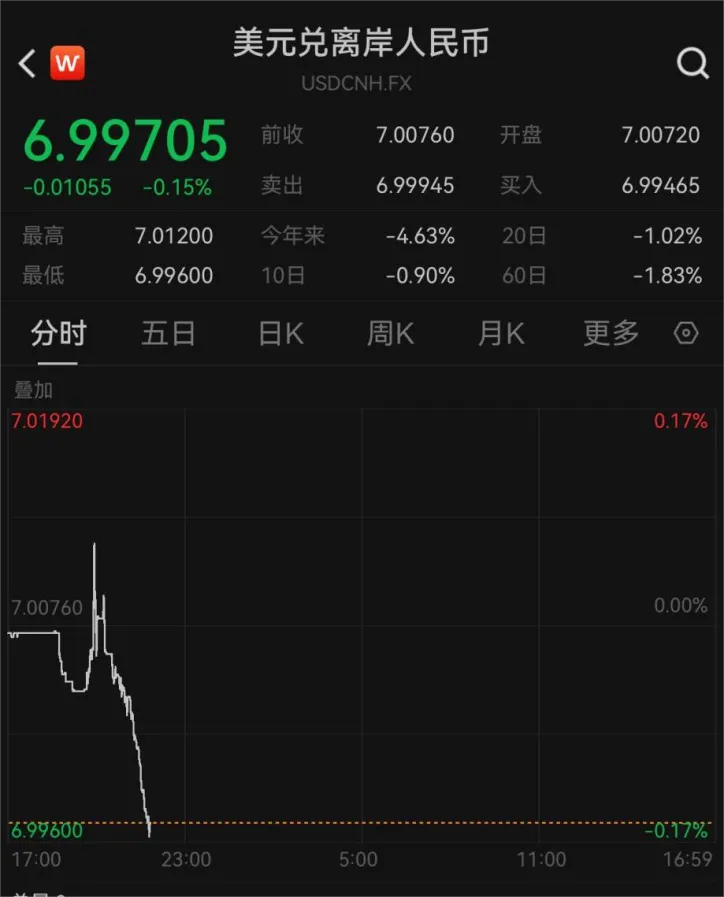

4. 资金 “双向奔赴”,形成万亿级增量支撑

资金面的结构性改善成为最坚实的支撑。对内,居民资产配置正在经历从房产向资本市场的历史性转移,存款 “搬家” 趋势虽有短期放缓,但长期潜在资金规模达数万亿元;对外,全球投资者对中国市场的 “低配” 状态正在逆转,基于分散化配置需求,外资流入具备持续性。

市场流动性质量同步提升:高股息策略受追捧,上市公司回购与派息力度加大,监管层着力完善股东回报机制,让市场从 “炒概念” 转向 “享收益”,吸引长期资金入市。

布局方向:高盛锚定五大核心赛道

结合增长逻辑与政策导向,高盛提出 “阿尔法收益为核心” 的布局策略,重点聚焦五大领域:

- 民企龙头:受益于盈利修复与政策支持,腾讯、阿里巴巴等 “中国十巨头” 被重点推荐;

- AI 主题:覆盖算力基础设施、应用场景落地等全产业链,把握技术革新主线;

- 出海领军者:选择在非美市场具备竞争优势的制造业企业,分享全球份额提升红利;

- 反内卷受益者:消费、制造业中行业集中度提升的龙头企业,盈利确定性更强;

- 高股息资产:通过股东回报投资组合获取稳定现金流,平衡成长板块波动风险。

这一配置框架兼顾成长弹性与防御属性,与当前 “结构重于总量” 的经济特征高度适配。

理性视角:把握机遇亦需警惕波动;

尽管长期趋势向好,但短期扰动因素仍不可忽视:中美关税谈判进展、地产企稳节奏、全球地缘冲突等变量可能引发阶段性回调。不过正如高盛所言,“回调正是布局良机”,当前市场杠杆水平可控,核心资产估值未达过热区间,短期波动不会改变长期增长轨迹。

对于普通投资者而言,需摒弃 “追涨杀跌” 惯性,采用 “核心 + 卫星” 策略:以高股息蓝筹与科技龙头构建核心仓位,用中小盘成长股捕捉弹性机会,同时密切跟踪消费数据、企业盈利季报等基本面信号。

结语:增长期的本质是 “价值重估”;

高盛对中国股市增长期的判断,本质是对中国经济转型成果的认可 —— 从依赖地产基建的 “旧动能”,到依靠科技创新、消费升级的 “新引擎”,股市正在成为经济高质量发展的 “晴雨表”。随着十五五规划对新质生产力的进一步明晰,以及改革开放的持续深化,中国股市的全球配置价值将持续凸显。

在这场 “慢牛” 行情中,真正的机遇不在于短期波段,而在于把握那些穿越周期的核心力量:技术领先的硬科技企业、具备品牌壁垒的消费龙头、高效出海的制造标杆。唯有立足长期,方能在增长期收获确定性回报。