异动时刻:一场 8% 跌幅的闪电突袭

2025 年 9 月 26 日,小米集团的股价上演了戏剧性反转。前一日,雷军刚刚结束第六次年度演讲,带着小米 17 系列、定制化汽车服务等新品矩阵亮相,市场还沉浸在 “创新设计” 的期待中;次日开盘,股价便开启断崖式下跌,早盘跌幅即突破 5%,午后抛压加剧,尾盘一度触及 8.66% 的单日最大跌幅,最终以 8.07% 的跌幅收盘,报 54.65 港元 / 股。

这场暴跌直接导致小米市值一日内蒸发超 1000 亿港元,总市值缩水至 1.42 万亿港元,全天成交金额激增至 233 亿港元 —— 这一成交量是前五个交易日均值的 3 倍有余,显示出资金出逃的决绝。更值得注意的是,小米并非孤例:当日恒生科技指数一度跌超 3%,中概科技龙头集体承压,百度跌超 3%,阿里、京东等跌超 2%,形成科技股的集体回调潮。

数据悖论:暴雷的股价与亮眼的业绩

若以传统估值逻辑衡量,小米的股价暴跌显得毫无征兆。就在暴跌前四个月,小米发布的 2025 年一季报堪称 “满分答卷”:单季营收 1112.93 亿元,归母净利润 109.24 亿元,净利润率飙升至 9.79%,创下历史新高;到了年中,2025H1 财报显示,营收已达 2272.49 亿元,归母净利润 228.29 亿元,净利润率进一步提升至 10.02%,实现连续六个季度的强劲增长。

三大核心业务线更是多点开花:手机业务时隔十年重返中国区市占率第一,全球稳居前三;IoT 业务收入同比暴增 58.7%,大家电业务实现翻倍增长;智能汽车交付量持续攀升,SU7 系列累计交付超 25.8 万台,SU7Ultra 在 50 万以上高端市场创下销售纪录。即便是被视为 “烧钱项” 的研发投入,也展现出战略定力 ——2025 年一季度研发投入 67 亿元,同比增长 30.1%,全年目标 300 亿元,未来五年更是计划投入 2000 亿攻克芯片、AI 等核心技术。

“这不是基本面的问题,是资金博弈的结果。” 一位资深港股分析师指出,雷军演讲前小米股价已提前反应新品预期,短线资金在利好落地后集中兑现收益,形成典型的 “买预期、卖事实” 行情。摩根士丹利在暴跌当日发布的研报也印证了这一点,其维持小米 “增持” 评级,目标价 62 港元,认为小米 17 系列的创新设计与价格优势将推动高端市场份额提升。

三重压力:短期波动的底层逻辑

小米股价的短期异动,实则是多重市场因素的集中共振,而非企业价值的根本性转折。

第一重压力来自资金的短期博弈。 雷军年度演讲作为小米的重要营销节点,历来被资本市场赋予较高期待。数据显示,演讲前一周,小米股价累计上涨 12%,部分短线资金借助热度提前布局,待新品发布后迅速获利了结,形成集中抛压。这种基于事件驱动的交易行为,往往导致股价与基本面短期脱节。

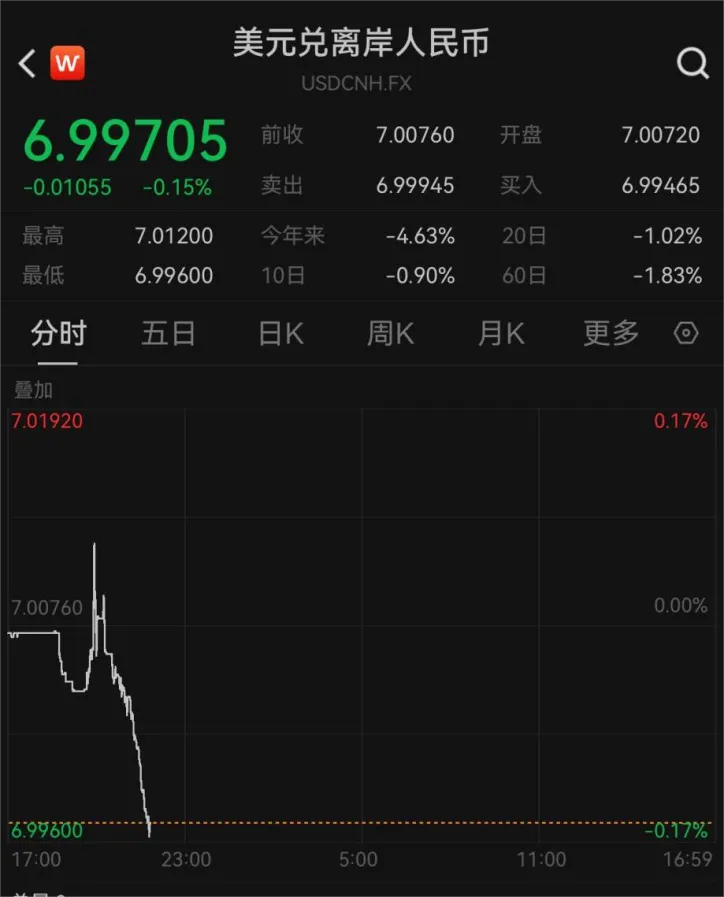

第二重压力源于科技板块的整体承压。 2025 年三季度以来,全球科技股陷入调整周期,美联储加息预期升温、地缘政治风险加剧,导致资金从高估值科技板块流出。恒生科技指数作为港股科技股的 “晴雨表”,当月累计跌幅超 7%,小米作为权重股难以独善其身。同期,苹果、三星等手机巨头股价均出现不同程度回调,行业性调整进一步放大了小米的短期跌幅。

第三重压力来自市场对增长节奏的担忧。 尽管小米汽车交付量稳步增长,但距离全年 35 万台的目标仍有差距,市场对产能爬坡速度存在疑虑;高端手机市场竞争白热化,小米 17 系列 4499 元的起售价虽具竞争力,但面临苹果 iPhone 16 系列、华为 Mate 70 系列的双重挤压,投资者对其销量超预期的信心仍需时间验证。

价值锚点:暴跌后的长期视角

对于长期投资者而言,这场千亿市值蒸发更像是一次 “价值试金石”,而非危机信号。小米构建的 “人车家全生态” 战略,已展现出穿越短期波动的韧性。

在技术护城河方面,小米首款 3nm 旗舰 SoC 芯片玄戒 O1 正式落地,跻身全球第一梯队;开源大模型 XiaomiMiMo 在推理能力上实现突破,4G 手表芯片玄戒 T1 完成自研基带的关键一步。这些底层技术的突破,正推动手机、汽车、家电等品类形成协同效应,一季度用户成套购买率同比提升 27%,生态粘性持续增强。

在业务结构上,小米已摆脱对单一业务的依赖:手机业务贡献稳定现金流,IoT 业务成为增长引擎,汽车业务打开长期想象空间。2025 年中报显示,三大业务线收入占比分别为 42%、35%、18%,形成 “三足鼎立” 的健康格局。摩根士丹利测算,若小米汽车全年完成交付目标,仅汽车业务就能贡献超 600 亿元收入,成为仅次于手机的第二大营收来源。

“短期波动不会改变长期趋势。” 小米集团总裁卢伟冰在业绩会上强调,公司将持续聚焦技术创新与生态建设,而非迎合短期市场情绪。从历史数据看,小米曾在 2024 年二季度因供应链问题出现股价回调,但随后凭借 Q3 业绩反弹实现股价翻倍,展现出强大的修复能力。

在波动中寻找确定性

小米股价的单日暴跌,犹如一面镜子,照见了资本市场的短期浮躁与长期理性的博弈。当短线资金为事件驱动的收益匆忙离场时,机构投资者正着眼于其 10.02% 的净利润率、58.7% 的 IoT 业务增速,以及在芯片、汽车领域的硬核投入。

正如股神巴菲特所言:“市场短期是投票机,长期是称重机。” 对于小米而言,1000 亿市值的蒸发或许只是短期投票的结果,而其构建的技术生态、多元的业务结构、持续提升的品牌力,才是决定长期重量的核心要素。这场暴跌更像是一次市场情绪的释放,而非企业价值的重估 —— 毕竟,真正的价值成长,从来不是一条直线。